Architektur zeigen: Wie die Architektur im Dokumentarfilm erscheint

12 min LesezeitAuch der engagierte Filmemacher, der einen Film über Architektur plant, macht vielfach diese Erfahrung, denn schon die Hürden in den Fernsehredaktionen sind fast unüberwindlich: Die Architektur gilt als nicht narrativ, sie ist keine Zeitkunst. Damit ist sie für eine herkömmliche Film- und Fernsehdramaturgie denkbar ungeeignet. Entsprechend findet Architektur ohne visuell-dramaturgische Kommentierung selten den Weg in den Film. Ist ein Gebäude ohne Zusatzinformation tatsächlich nicht verstehbar? Ist die Abbildung des bloßen Raumes zu langweilig?

Die Wirklichkeit der Architektur im Film – die Fabrik der Fakten

Beginnen wir mit der Frage nach der bloßen Abbildung des gebauten Raumes. Dziga Vertov, ein früher sowjetischer Filmtheoretiker, hat das „Kameraauge“ – von ihm Kinoglaz genannt – zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen gemacht: „Ziel ist: die Nutzung der Kamera als Kinoglaz, das vollkommener ist als das menschliche Auge, zur Erforschung des Chaos visueller Erscheinungen, die den Raum füllen.“ Ein paar Zeilen später schreibt er dazu euphorisch: „Ich zeige euch die Welt so, wie nur ich sie sehen kann. Von heute an befreie ich mich von der menschlichen Unbeweglichkeit ... ich nähere mich den Gegenständen und entferne mich von ihnen, ich krieche unter sie, ich klettere auf sie ...“ Mit dieser „Fabrik der Fakten“ sollte für die „Dechiffrierung des Lebens, wie es ist“ gesorgt werden, um damit auf das „Bewußtsein der Werktätigen“ einzuwirken.

Wenn man das revolutionäre Pathos von diesen Worten abzieht, dann bleibt immer noch die Idee einer Wirklichkeitsabbildung, die dem Zuschauer die Wirklichkeit näher vor Augen bringt und entschlüsselt. In diesem Sinne stellt der Film anscheinend die beste Form der Medialisierung von Bauten dar, sie scheint dem direkten eigenen Erleben sogar überlegen: Die Kamera kann sich im Raum bewegen, sie kann sich Details näher anschauen und dann wieder totale Ensembles einfangen. Und heutzutage kann sie uns sogar Helikopterflüge durch Hochhausschluchten und irre Fahrten aus dem Weltraum bis hinein ins Wohnzimmer bieten. Aber ist das Ergebnis wirklich real? Ist es nicht schon hyperreal oder gar irreal? Verklärt eine wunderschöne Helikopteraufnahme von nächtlich illuminierten Wohntürmen in Köln-Chorweiler oder Berlin-Marzahn nicht deren eigentliche Unwirtlichkeit zu ästhetisierten Raumkunstwerken?

So stößt man als Filmemacher früher oder später auf die Frage, wie man die Wirklichkeit eines Gebäudes nicht nur am besten, sondern am wahrhaftigsten darstellt.

Die Frage nach der Wirklichkeit

Hier kommen wir an den kritischen Punkt jeder Dokumentation von Architektur und von Realität im Allgemeinen: Welches Wirklichkeitsbild, welches Erkenntnisinteresse bildet die Grundlage für die filmische Auseinandersetzung?

Von diesem Punkt aus möchte ich hier grob zwei gegensätzliche Wege beschreiben: Der eine führt ins Formatfernsehen, das mittlerweile auch bei den „Kultursendern“ vorherrschend ist, der andere zum Kunstfilm – im positiven wie im negativen Sinne. Die Formatierung von Sendeinhalten gibt feste Schablonen für die Aufbereitung vor – angefangen bei der Sendelänge, über die Erzähl- und Dramatisierungsstrategie bis hin zur Protagonisten- oder Experteneinbindung. Der Vorteil für den Zuschauer ist ein Wiedererkennungswert und ein Gefühl der Vertrautheit, sodass eine festere Bindung an Sendung und Sender messbar wird. Der Nachteil liegt in einer Verpackung der Welt, die jedes Thema einkapselt in Wort-, Bild- und Musikschemata, die nicht selten ins Klischee abrutschen. In einem aktuellen Beispiel einer Arte-Reihe über sakrale Räume führt das dann zu Sätzen wie „... er gilt als so etwas wie der Immanuel Kant unter den Baumeistern... “, wenn Meinhard von Gerkan charakterisiert werden soll. An anderer Stelle ist die Rede von der „faszinierenden Kraft des Raumes“ oder einer „sphärischen Illumination“. Vieles wird so behauptet und kommentiert, ohne wirklich erfahrbar und sinnhaft zu sein. Überhaupt zeichnen sich diese Formate durch einen Zwang zum Text, zur illustren Visualisierung und zur musikalischen Überzeichnung aus, sodass man im Endergebnis ein feuilletonistisches Produkt zu sehen bekommt, das Daten, Fakten und architektonische Merksätze aneinanderreiht. Die größte Gefahr liegt letztlich darin, dass solche Dokumentarstückchen als Surrogat für echte Auseinandersetzung dienen. Der Zuschauer bekommt das Gefühl, irgendwie Bescheid zu wissen, doch eine echte Beschäftigung mit Raum, Architektur und Stadtlandschaft hat ganz andere Dimensionen.

Film als Erfahrung

Das genaue Gegenteil dieser Formate sind Filme, die sich jeden Kommentars und jeder musikalischen Beifügung enthalten und den Zuschauer tatsächlich zu einer Konfrontation zwingen. Der Filmemacher Heinz Emigholz ist sicherlich einer der konsequentesten Verfechter dieser Haltung und seine Filme können mitunter durchaus als Zumutung verstanden werden, denn sie lassen den Zuschauer ganz allein mit den Aufnahmen von Gebäuden – ohne jegliche Information, ohne jegliches Interview, ohne jegliches Drama.

Seine Architekturfilme, die zumeist einem bestimmten Architekten gewidmet sind („Schindlers Häuser“, „Sullivans Banken“ usw.) sind letztlich Bilderreihen, die in sehr strenger Form verschiedene Gebäude eines Architekten in chronologischer Reihenfolge vorstellen. Jedes Gebäudeporträt wird dabei aufgeschlüsselt in ca. 30 bis 40 feste Einstellungen. Im Grunde genommen handelt es sich um „bewegte Fotografie“ und man fragt sich nach einer gewissen Zeit, ob für dieses Konzept eine Präsentation in Buch- oder Ausstellungsform nicht adäquater gewesen wäre. Doch bei noch längerem Hinschauen wird man – die entsprechende Offenheit und Ausdauer vorausgesetzt – einer Reihe sehr spezifischer filmischer Erkenntnisprozesse teilhaftig.

Letztlich sind Emigholz‘ Filme eine Art von Architektur- und Filmpädagogik, die anstrengend, aber zugleich sehr sinnlich ist. Sinnlich deshalb, weil hier überhaupt keine verbale Symbolschicht über die Bauten gezogen wird, keine Fakten zum Architekten, keine Anekdoten zur Entstehungsgeschichte des Gebäudes. Der Zuschauer wird zurückgeworfen auf seine eigene Wahrnehmung und Urteilskraft, aber eine Urteilskraft, die sich auf Bilder und Eindrücke bezieht und nicht auf Versprachlichung zielt.

Der Modus des Zeigens

Emigholz verwendet eine derart pure Filmsprache, dass man an ihr zwei Grundcharakteristika des Films gut erfahren kann: die Kadrage (die Bestimmung des Bildausschnittes) und die Montage. Es kommt sogar noch ein drittes Charakteristikum dazu, das so grundlegend und selbstverständlich ist, dass es normalerweise übersehen wird: das Charakteristikum des bewegten Bildes. Denn das Filmbild macht einen Unterschied im Gegensatz zur Fotografie, es fixiert und konserviert nämlich nicht einen abstrakten fotografischen Augenblick aus der Zeit, sondern bildet durch die technische Illusion des Bewegtbildes (24 Bilder in der Sekunde) quasi ein Stück Leben ab (so hieß das Kino in seinen Anfangstagen auch Vitascope – Lebensbild). Deleuze spricht diesbezüglich von einem Bild der Dauer, und man spürt entsprechend in den Emigholz-Filmen, wie wichtig in dieser Abbildung von Zeitdauer der Umgebungston eines vorbeifahrenden Autos ist, oder die vielen kleinen Bewegungen der Blätter, der Vorhänge und der offenen Türen im Wind, so als ob jeden Augenblick jemand die Szenerie betreten könnte. Wir werden Zeugen eines Stückes Gegenwart, das uns tiefer und intensiver in die Realität eines Raumes oder einer Situation hineinzieht, als es der stillstellenden Fotografie möglich ist.

In der Aneinanderreihung all dieser Momente kommt schließlich auch die filmische Montage zu ihrem Sinn. Durch sie ist es möglich, verschiedene Ansichten, Perspektiven, Räume und gar Orte unmittelbar miteinander zu verknüpfen, und zwar in einer Dichte, die allen anderen Wahrnehmungsformen überlegen ist. Ohne selbst einen Ortswechsel vollziehen zu müssen, setzt man in der konzentrierten Rezeption ein Mosaik zusammen, das tatsächlich eine Annäherung an die physische Präsenz eines Raumes darstellt. Allein durch den Modus des Vergleichens und Nebeneinanderstellens in der Montage entstehen „Aha“-Effekte: „Aha, hier ist die Fassade aus Holz, dort gibt es eine Glasfront; die Bäume reichen direkt ins Schlafzimmer, Holz trifft auf Sichtbeton, Stahl oder Stein.“ Fast unmerklich bildet man so einen Horizont dafür, wie spezielle Merkmale die Wirkung eines Raumes oder einer Situation bestimmen.

All diese Effekte ergeben sich natürlich nur, wenn der Zuschauer sich tatsächlich auf so eine recht sperrige Filmform einlässt. Dabei gibt es einen Zeitpunkt im Rezeptionsprozess, an dem er bemerkt: Hier wird nicht erzählt, sondern nur gezeigt. An diesem Punkt trifft er eine Entscheidung: entweder vor Langeweile auszusteigen oder auf einen anderen Sehmodus umzuschalten, einen Modus, der eher reflektiv und meditativ ist. Im Kino mit seiner recht „zwanghaften“ Rezeptionssituation sind die Chancen, dass der Zuschauer mitgeht, weitaus größer als im Fernsehen – die Fluktuation ist hier durch die zwanglose Zapping- Situation sehr viel größer.

Die Zuschauerführung in der Filmpraxis

Der Film „Work Hard – Play Hard“

Man kann das Formatfernsehen auf der einen Seite und die Kunstfilme von Heinz Emigholz auf der anderen Seite als zwei Pole betrachten, zwischen denen ein Film über Architektur sich positionieren muss. Auch Filme wie die von Emigholz stellen nicht das Ideal des Architekturfilms dar, denn zumeist ist nur ein sehr willensstarker Zuschauer bereit, sich dieser filmischen Meditationserfahrung auszusetzen. Deswegen muss man einen Weg finden, den Zuschauer durch Informationen und die Montage- Dramaturgie in einen Wahrnehmungsfluss zu bringen, der dessen Aufmerksamkeit weckt und über und die gesamte Filmlänge erhält.

Auch bei der Arbeit am Film „Work Hard – Play Hard“ ging es um die Frage, ob die bloße Abbildung eines Raumes genügt, um dessen „Ideologie“ auf nachvollziehbare Weise sichtbar zu machen, oder ob es dafür weiterer Hinweise und Informationen bedarf. Die Gratwanderung besteht dabei darin, dem Zuschauer einerseits eine eigene Beurteilung der Architektur zu ermöglichen, ihm andererseits aber auch Informationen an die Hand zu geben, die ihm den gezeigten Raum tiefer erschließen.

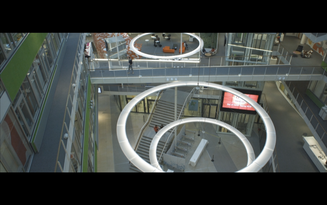

In dem genannten Film geht es um die modernen Methoden der Arbeitnehmerführung und -formung. Ein integraler Bestandteil dieser neuen Management-Methoden ist auch der gestaltete Arbeitsraum (von den Raum-Consultants im Film auch vielsagend Workplace 2.0 genannt); so werden neben psychologischen und organisatorischen Faktoren auch architektonische vorgestellt, mit deren Hilfe der Arbeitnehmer effektiver, innovativer und trotzdem zufriedener werden soll. Zwei Firmenzentralen werden im Film vorgestellt: die neue Zentrale von Unilever (Behnisch Architekten, Stuttgart), die in der neuen Hamburger HafenCity entstanden ist, und die deutsche Zentrale der globalen Consulting-Firma Accenture in Kronberg bei Frankfurt (Kaspar Kraemer Architekten, Köln). Die primäre Idee der Regisseurin Carmen Losmann war es, die „schöne neue Welt der Arbeit“, aufgezeichnet in sehr hoch auflösenden Bildern und Breitwandästhetik (Seitenverhältnis 1:2,35), ganz für sich allein sprechen zu lassen. Die architektonische Realität sollte – wie bei Emigholz – nur gezeigt werden und die eingebaute Ideologie quasi unter dem Druck des Kameraauges (und des Bildformats) preisgeben. Doch das bloße Zeigen kommt hier an seine Grenzen: Für ästhetische Beschaffenheiten von Materialien und Raumdimensionen kann es durchaus funktionieren, doch auf der Ebene des ideellen Hintergrunds eines Gebäudes greift es offenbar zu kurz. Auch die immer wiederkehrenden Diskussionen um Nazi-Ästhetik oder Arbeiter-und-Bauern-Baukunst drehen sich um diese Frage: Sieht man einem Gebäude dessen Intention und Manipulationswillen wirklich an? Vereinfacht gefragt:

Gibt es das Böse in der Architektur und kann man es sehen?

Ich bezweifle, dass man diese Frage mit einem schlichten „Ja“ oder „Nein“ beantworten kann. Auch die Erfahrung dieses Films hat mich in dieser Vorsicht bestärkt, denn man kann die gezeigten Arbeitsquartiere durchaus als einladend, lichtdurchflutet, kommunikativ und offen – ganz im Sinne der Bauherren – charakterisieren; erst der distanzierte, kritische Blick auf die dahinterstehende Systematik und Arbeitsphilosophie lässt die Räume in einem zweifelhaften, mitunter düsteren Licht erscheinen. Dabei wird in „Work Hard – Play Hard“ kein Material verwendet, das nicht der Primärrealität entstammt, d.h. es handelt sich um Originalaufnahmen der Gebäude und Akteure. Es gibt keinen externen Kommentar und keine Experten-Interviews, die die Meinungsbildung des Zuschauers leiten könnten. Alle Kritik, die man gegenüber diesen Bauformen am Ende üben kann, ergibt sich nur aus der Auswahl und der Montage des Ursprungsmaterials. Insofern bezeichnet der Film eine Schnittstelle zwischen bloßem Darstellen und erzählerischer Aufladung. Diese Aufladung erreiche ich als Cutter nur, wenn ich durch Auswahl und Montage bestimmte Schwer- und Reibungspunkte herausarbeite, wie zum Beispiel – wie in diesem Falle – die Austauschbarkeit und Oberflächlichkeit der modernen Consulting- Terminologie, die durch eine verdichtete Aneinanderreihung der ihr eigenen Worthülsen entlarvt wird.Diese Konturierungen und Verdichtungen bedeuten nicht, den Klischees und Kommentaren des durchformatierten Fernsehens wieder Tür und Tor zu öffnen, vielmehr weisen sie darauf hin, dass man eine Position finden muss zwischen der reinen Wirkung der Bilder und künstlerischen Eingriffen.

Ein Film kann (und will) niemals Realität sein, aber er sollte versuchen, dem realen Gegenstand einen Raum zur Befragung und zur Entfaltung zu geben. Doch wie in jeder Auslegungs- und Interpretationsdisziplin werden die Fragen bei entsprechender Vertiefung leider nicht weniger, sondern mehr. Ein gelungener Einstieg in ein Thema wie das der Architektur führt den Zuschauer so in eine Spirale, die ihn tiefer und tiefer in das Thema hineinzieht und ihn schließlich in eine eigenständige Denk- und Fragebewegung versetzt. Ein Dokumentarfilm sollte also eben nicht fertige, vorgekaute Sinnstückchen zur bequemen Verdauung anbieten, sondern die Neugierde der Autoren auf den Zuschauer übertragen. Das klingt recht utopisch, denn es ändert leider nichts daran, dass man trotz allem auf einen geneigten Zuschauer, wie den eingangs erwähnten sensiblen User, treffen muss. Ob es davon letztendlich genug gibt oder man sie erst noch (oder wieder) anlernen muss, das ist eine weitere große Frage, und die steht auf einem anderen Blatt.