Anspruch als Gestaltungsniveau und Erwartung – oder: Was wir von Spider-Mans Onkel lernen können

7 min LesezeitDavon lässt sich die erste Bedeutungsebene des Wortes im heutigen Sprachgebrauch ableiten: der juristische Anspruch, das Anrecht auf etwas. Zweitens kann es sich um einen Bedarf oder eine Anforderung handeln. Mit Anspruch ist zudem auch eine Erwartung gemeint – sich selbst gegenüber, auch unseren Mitmenschen und nicht zuletzt den Dingen gegenüber, die uns umgeben. Schließlich betrifft der Anspruch eine vierte Synonymgruppe und meint die Ambition, mithin also das Niveau oder die Qualität von etwas oder jemandem.

Um Anspruch im juristischen Sinn aber soll es hier nicht gehen. Interessanter in diesem Zusammenhang ist vielmehr die Bedeutung, Anspruch im Sinne von „Ambition“, „Niveau“und „Qualität“ zu betrachten. Wie aber verhält es sich mit dem Anspruchsdenken, wie mit der Anspruchshaltung und den damit einhergehenden Erwartungen?

Wir begegnen einem nach innen gekehrten Anspruchsdenken und einem nach außen gestülpten: Erwartungen stellen wir an uns selbst, verknüpfen sie jedoch auch mit unseren Mitmenschen und projizieren sie auf unsere Umwelt. Betrachtet man Anspruch in einem ganzheitlichen Sinn mit Fokus auf Gestaltung, so wird deutlich, dass der juristische Anspruch nicht hilft. Ein Beispiel: Zwar bin ich Vater und habe somit rechtlich den Anspruch auf Kindergeld, ein Anspruch auf gute Gestaltung lässt sich davon jedoch nicht ableiten – von anderen juristischen Ansprüchen in aller Regel im Übrigen auch nicht.

Die drei Versionen von Anspruch – der eigene, der an andere Menschen und der an die Dinge zwischen und um uns – haben sich immer wieder verändert. Grundzüge dieses Anspruchsdenken sind zwar Konstanten unterworfen, ethische und moralische Vorstellungen sind hier als Beispiele zu nennen, die sich im Laufe der Menschheitsgeschichte sukzessive geschärft und entwickelt haben – wohlweislich, dass es dabei in dunkleren Kapiteln der Historie auch immer wieder Rückschritte gab.

Allein der Blick auf die Architektur- und Designgeschichte seit der Zeit um 1900 macht deutlich, welchen Wandlungen die Erwartungshaltung an gute Gestaltung unterworfen war und noch immer ist. Der Beruf des Architekten hat sich seitdem grundlegend verändert, der des Industrie-Designers war zur Zeit Kaiser Wilhelms II. erst in wenigen Grundzügen angedacht.

Schaut man zurück, mag man zu dem voreiligen Schluss kommen, ein Gestalter wie Peter Behrens habe in seiner Zeit vor allem deshalb mit einem ganzheitlichen gestalterischen Anspruch agieren können, weil die Welt weniger komplex war, als sie es heute ist. Es ist aber ein gedanklicher Schnellschuss zu glauben, ein derart umfassendes Gesamtwerk, vom Logo über die Schrift bis hin zu Leuchten und ihren Produktionsstätten zu entwerfen, sei in Zeiten des Internets längst nicht mehr möglich. Damit tut man Peter Behrens und seinen Zeitgenossen nicht nur unrecht, es ist auch eine Fehleinschätzung, da sich Komplexität vor allem aus Relationen ergibt. Als komplex empfinden wir etwas Unbekanntes, Neues, einen weiteren Schritt in einer fortschreitenden Entwicklung. Macht man sich noch einmal bewusst, welchen gravierenden Umwälzungen die Zeit der späten Industrialisierung und Demokratisierung Europas unterworfen war, ist der Vorwurf des Unterkomplexen schnell widerlegt.

Der Anspruch an Gestaltung also hat sich immer wieder verändert:

Von der Architektur der Gründerzeit über die Schrecken des Ersten Weltkriegs zur ersten Moderne, von der – vor allem retrospektiv als homogene gestalterische Ausrichtung wahrgenommenen – weißen Moderne zu den völkischen und gigantomanischen Architekturen der Nazi-Diktatur, weiter zu den noch viel größeren Schrecken des Zweiten Weltkriegs und zur zunächst der reinen Notwendigkeit gehorchenden, jedoch schnell Ideen und Ideale der Vorkriegsmoderne aufnehmenden Nachkriegsmoderne, hin zu dem Wunsch, sich offen und einladend zu präsentieren, der in den Bauten für die Olympiade in München und im Bau des zweiten Plenarsaals des Deutschen Bundestags in Bonn gipfelte.

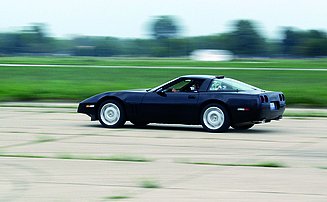

Mit Anspruch wurde dabei immer entworfen. Im Osten gleichermaßen wie im Westen. Die Erwartungshaltungen an Architektur und Produkt waren dabei nicht nur von einem politischen System zum anderen, sondern auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sehr unterschiedlich. Man denke nur an die zeitliche Nähe von Ölkrise und Mahnungen des Club of Rome in den siebziger Jahren auf der einen und den dandyhaften Exzessen der 1980er Jahre, wie sie Bret Easton Ellis in seinem Roman „American Psycho“ schildert, auf der anderen Seite. Beide Jahrzehnte hatten unmittelbaren Einfluss auf den Anspruch an Gestaltung und fanden ihren jeweiligen Ausdruck. Das eine in autofreien Sonntagen und dem Entwurf des 1976er AMC Pacer, das andere in rauschhaften Nächten voller Koks, „Miami Vice“ und der 1984er Corvette C4.

Gesellschaftliche, politische und ökologische Parameter haben also schon immer unseren Anspruch an Gestaltung bestimmt. Ihren Ausdruck fand die Form – und der Raum – als bewusster Versuch, dieser Erwartung gerecht zu werden oder sich ihr, ebenso bewusst, entgegenzusetzen. Dass sich das Bauen wie das Entwerfen und Entwickeln von Alltagsgegenständen heute anderen Erwartungen ausgesetzt sieht als noch vor 40 Jahren, steht sicher außer Frage, birgt aber immer wieder Raum für Missverständnisse. Als etwa der Bund Deutscher Architekten BDA 2009 gemeinsam mit anderen Verbänden und Institutionen das Klima-Manifest „Vernunft für die Welt“ erarbeitete und nach der Übergabe an den damaligen Bundesbauminister Wolfgang Tiefensee in der BDA-Zeitschrift „der architekt“ dokumentierte, war die Reaktion zwischen Verwunderung und Empörung bei manch älterem Architekten groß. Im Klima-Manifest verpflichten sich Architekten und Ingenieure, ihre Arbeit in Zeiten schwindender Ressourcen und des sich wandelnden Klimas ressourcenschonend und klimaneutral auszurichten, mithin die Architektur wie die Stadt zukunftsfähig zu gestalten. Von teils namhaften Architekten kam jedoch der Einspruch, dass sie „nur“ Architekten seien, die gelernt hätten, Häuser zu entwerfen und zu bauen – alles darüber hinaus sei schlicht nicht ihr Metier.

Das kann und darf heute jedoch nicht mehr der Anspruch von Gestaltern an sich und ihre Werke sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob Türdrücker oder Leuchte, Waschtisch oder Gebäude entworfen wird. Die Fragen nach dem Energieaufwand während der Produktion, der Verbrauchsenergie und auch nach der aufzuwendenden Energie im Fall der Entsorgung, stehen in Zeiten wie diesen unbedingt auf der Agenda. Diesen Anspruch erheben die Nutzer der Produkte – und diesen Anspruch müssen deren Gestalter entsprechend an sich selbst und ihre Schöpfungen haben.

Genügte es früher, „nur“ gute Gestaltung zu machen – eine gute Form in Einklang mit einer guten Funktion zu bringen so reicht das inzwischen nicht mehr aus. Produkte wie auch Häuser müssen heute mehr sein als nur durchdacht, funktional und schön: ressourcenschonend, erneuerbare Energien nutzend, ja womöglich Energie produzierend. „Das Klima ist ein globales Allgemeingut, daher kann weltweiter Klimaschutz nur durch internationale Kooperation erreicht werden“, konstatiert beispielsweise der 5. Sachstandsbericht des IPCC. Hinter der Abkürzung verbirgt sich jener zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen, der landläufig als „Weltklimarat“ bezeichnet wird und im November 1988 vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) als Institution vor allem deswegen ins Leben gerufen wurde, um politischen Entscheidungsträgern den Stand der wissenschaftlichen Forschung zusammenfassend zu erläutern.

In der oft angeführten Feststellung liegt der wahrscheinlich größte gedachte Bremsklotz für den Fortschritt beim Klimaschutz: nämlich die Behauptung, allein könne man das Problem ohnehin nicht lösen. Die für viele logische Folgerung liegt darum viel zu oft scheinbar auf der Hand und lautet in etwa: „Wenn die anderen überall auf der Welt nichts ändern, ändere ich hier auch nichts!“ Doch diese Denkweise ist ganz sicher zu bequem. Der australische Ethiker Peter Singer stellte bereits 1971 in seinem Aufsatz „Famine, Affluence and Morality“ fest, dass Nähe oder Distanz keine moralisch relevanten Faktoren sind – zwar beziehen sich Singers Ausführungen auf ein anderes Problem, die Weltarmut, die moralische Frage nach dem eigenen Handeln und dem Anspruch an sich selbst aber ist die gleiche. „Wenn es in meiner Macht steht, etwas Schlechtes zu verhindern, ohne dabei etwas von vergleichbarer moralischer Bedeutung zu opfern, so sollten wir dies, moralisch gesehen, tun“. Oder anders: Die eigene Untätigkeit mit der der anderen zu legitimieren, ist unzulässig. Auch das ist eine Frage des Anspruchs.

Wir leben in einer Zeit, in der sich die Umwelt drastisch verändert. Der Grund sind wir. Oder, etwas abstrakter: das CO2, das wir beständig produzieren und wie von allen guten Geistern verlassen in die Atmosphäre blasen. „Die weltweiten Treibhausgas-Emissionen haben in dieser Dekade einen neuen Höchststand erreicht“. Und das trotz der bisherigen Klimaschutzanstrengungen. Aber: „Klimaschutzmaßnahmen im Energiesektor, der größten Emissionsquelle von Treib-hausgasen, müssten auf eine vollständige Dekarbonisierung zielen. Auf Verbraucherseite stehen Energieeinsparungen sowie der Einsatz kohlenstoffarmer Energieträger im Vordergrund. Weitere wichtige Minderungsoptionen bestehen in der Industrie, im Gebäude- und Transportbereich sowie in der Landnutzung. Eine klimafreundliche Stadtentwicklung sowie vorausschauende Infrastrukturmaßnahmen können zusätzlich Emissionen vermeiden“, so der Sachstandsbericht des IPCC.

Mit Gebäudebereich und Stadtentwicklung sind zwei Kernthemen von Architektur und Produktgestaltung genannt. Bis heute scheinen aber viele Architekten und Designer den Standpunkt zu vertreten, Gestaltung definiere sich über alles, nur nicht über Emissionseinsparung. Die Ökologie wird dabei als Randthema behandelt, dessen sich im Zweifel schon turnschuhtragende Parlamentarier irgendwelcher Landesregierungen annehmen. Doch diese Haltung können wir uns nicht mehr leisten: Ökologie ist nicht mehr länger nur ein Thema der Gestaltung, sie ist das Thema – und sie betrifft Architektur wie auch Produktdesign.

„Durch Verhaltensänderungen können technologische und strukturelle Klimaschutzmaßnahmen ergänzt werden“, so die lapidare Feststellung des IPCC. Doch müssten wir, um unser Verhalten ändern zu können, zunächst unser Denken ändern und damit unsere Anspruchshaltung. Und gerade hier tun wir uns besonders schwer. Auch Architekten und Designer. Der Grund mag in der eigenen Herkunft und einem bewundernswerten Geschichtsbewusstsein liegen. Dort finden sich zwar einige, bei weitem aber nicht alle Lösungen, die den Problemen von heute angemessen erscheinen und vor allem unseren Sehgewohnheiten entsprechen. Doch radikale Probleme erfordern radikale Lösungen. Und wir stehen vor radikalen Problemen: Wir müssen uns dringend damit auseinandersetzen, dass wir uns an eine neue Ästhetik, neue Gebrauchsgegenstände, neue Gebäudetypologien und neue Abläufe zu gewöhnen haben. Es darf keine Rolle spielen, dass wir das Neue noch nicht kennen oder dass es auf dem Weg zu diesem Neuen auch gestalterische Fehltritte geben wird.

Das gestalterische Scheitern ist auf diesem Weg stets eine Option. Sicher ist aber: So wie bisher kann es nicht weitergehen. Mit dem Verkleiden neuer Techniken ist es nicht getan: Weder das Verstecken von Technik in herkömmlicher Architektur noch das Verpacken selbiger mit Dämmstoffplatten sind für die Zukunft tragfähige Lösungen. Ebenso wie es unbefriedigend bleibt, elektronische Antriebstechnologie in einem Auto zu verbergen, das nach wie vor dem Urtyp des Automobils gleicht, wie es in Grundzügen seit nunmehr rund 150 Jahren fast unverändert gebaut wird.

Wir stehen an einem Wendepunkt – nicht nur, aber auch der Architektur- und Designgeschichte. Extreme Wetterereignisse wie Hitzeperioden sind sehr wahrscheinlich häufiger und länger andauernd geworden. Da kann es dem Anspruch an Gestaltung nicht mehr genügen, wenn man nur Dämmung um Bauten klebt oder einem Produkt Nachhaltigkeit andichtet, weil es aus rostfreien Stahl gefertigt ist. Es muss weiter, systemischer und ganzheitlicher gedacht werden. Wir befinden uns auf einer Stufe der historischen Entwicklung, auf der wir immens viel wissen (über Risiken und Chancen). Den Anspruch, im Sinne eines gestalterischen Niveaus, dem zu begegnen, haben wir prinzipiell. Das stellen Hersteller wie Gestalter oftmals und immer wieder beeindruckend zur Schau. Allein: Wir müssen den Anspruch im Sinne einer Erwartungshaltung haben, all dem auch gerecht zu werden. Denn, um Onkel Ben, den Oheim von Peter Benjamin Parker alias Spider-Man, zu zitieren: „With great power comes great responsibility!“