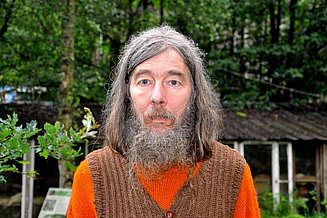

ein siedler – Friedmund Sondermann lebt minimalistisch

10 min Lesezeit50 Kilometer vor Trier trennt seine Königsfarm das Moseltal vom Hunsrück. Hier züchtet er seltene Samen und verkauft sie über die Dreschflegel GbR. Es riecht nach Holz und Lehm. Wer auf dem schlammigen Trampelpfad zum Gemüsegarten ausrutscht, findet sich in der Pflanzenkläranlage wieder. Kot ist Kompost, Urin wird gereinigt – alles biologisch.

Nach Abitur und Zivildienst will der junge Friedmunt kein Leben von der Stange. Die Plastik-Gesellschaft mit ihren Engen und Zwängen stößt ihn ab. Freiheitsdrang und Systemskepsis sind den meisten Mittzwanzigern dieser Jahre ein vertrautes Sentiment. Friedmunt meint es ernst. Als seine Altersgenossen die Turntreter gegen bürotaugliche Budapester eintauschen, bleibt er barfuß. „Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig.“ Er arbeitet auf Öko-Höfen. Er lernt zu pflanzen und zu ernten. Und dann findet ihn die Königsfarm.

ein könig

Es ist keine Liebe auf den ersten Blick. In der Gegend spricht sich herum, dass der Eigentümer das Gelände verpachten will, doch die Entscheidung fällt schwer. Über der Farm schweben dunkle Energien, so Sonnemann: „Die Vorbewohner sind plötzlich und auf ungeklärte Weise ums Leben gekommen.“ Eines Tages hält ihn der Besitzer auf der Straße an und fragt, ob er nicht einziehen möchte. Der Eremit in spe nimmt es als Zeichen und sagt zu.

Sein neues Heim ist eine karge komfortfreie Kate. Der Winter ist hart. Aber der Sonnenmann ist härter. Friedmunt will nicht mit dem Strom schwimmen – jetzt lebt er ohne ihn. Mit der Zeit und mit den Händen baut er seine Hütte aus, die Komposttoilette, das Gewächshaus, den Pavillon. Und schließlich ein zweites, großes Haus aus Holz und Lehm. Probleme mit den Behörden gibt es kaum. Bei Selbstversorgern drücken sogar teutonische Bürohengste ein Auge zu. „Für das große Haus brauchte ich eine Baugenehmigung, darauf habe ich drei Jahre gewartet. Sonst nichts.“ Es ist ein Dasein zwischen Anarchismus und Anachronismus. An der Wand hängt ein Telefon mit Wählscheibe, aber nachts muss er die Ziffern bei Kerzenschein finden. Die Uhren sind mechanisch, die Dusche eine Regentonne. Mehr braucht es nicht zum Leben.

ein sohn

Die Eltern, Kölner Akademiker, sind zunächst wenig begeistert vom Lebenswandel ihres Sohnes. Sein Vater lädt ihn nur zögerlich zu einem Geburtstag ein, aus Angst vor der Reaktion der Gäste auf den langhaarigen Waldschrat. Zu Unrecht, denn sie sind begeistert. Friedmunts formale Bildung endet mit dem Abitur, aber seine Gedanken zur Nachhaltigkeit und dem Verhältnis von Mensch und Natur gelten damals – die „Grünen“ sind gerade in der Gründung – sogar in intellektuellen Kreisen als Novum. Er lacht über diese seltenen Ausflüge in eine absurde Parallelwelt. „Besonders meine Mutter hatte Angst, dass ich mein Potenzial verschwende. Aber für diese Art von Leben brauche ich es auf eine ganz andere Weise. Schließlich haben meine Eltern eingesehen, dass ich so glücklicher bin und sogar mit den Samen etwas Geld verdiene.“ Es bedarf viel, mit wenig auszukommen.

ein mensch

Sonnemann geht barfuß, der Wald ist sein Wohnzimmer, die Königsfarm sein Nimmerland – und das kann man im August am Tag der offenen Pforte besuchen.

Der Weg zur Farm ist ausgeschildert, auf handgeschnitzten Holztafeln und mit Edding in Großbuchstaben auf der Rückseite abgerissener FDP-Plakate. Auf der Lichtung, die als Parkplatz dient, lässt uns eine Frau mit Kaninchenfellmütze das Fenster herunterkurbeln – für einen strahlenden Willkommensgruß. Sie ist für den Tag der offenen Pforte hier. „Jetzt gehen wir ins Paradies“, verkündet ihr Begleiter. Er geht ein paar Schritte, bleibt stehen, dreht sich um und wieder: „Jetzt gehen wir ins Paradies!“

Das Paradies ist ein hölzerner Pavillon. Eine Vertreterin des Vereins für Nutzpflanzenvielfalt verteilt frische Waffeln. Die Gäste ohne Kaninchenfellmützen tragen wildes weißes Haar und selbstgestrickte Wollpullover. Alle trinken Balsamtee und scheinen bestens mit Maria Thuns astrologischem Aussaatkalender vertraut. In ihrer Mitte erzählt Friedmunt Sonnemann von Bohnen und Planeten. Dazwischen schweigt er sekundenlang. In seiner Welt fällt kein Wort zu viel. Friedmunt plaudert nicht. Er spricht wie für die Druckvorlage, gestikuliert sparsam, wackelt wie ein nervöser Waldgeist mit dem Oberkörper.

Der Vortrag mündet in eine Gartenbegehung. Selbst mehr Wildgewächs als Küchenkraut, fühlt er sich draußen unter Pflanzen sichtlich zu Hause. Er kennt sie, er liebt sie, er weiß alles darüber, außer, wo er anfangen soll zu erklären. Er züchtet 92 Bohnensorten im Vergleich, kreuzt Mais in verschiedenen Farben und kann sich nicht von einer ertraglosen Kartoffelsorte trennen, weil sie ein besonders raffiniertes Abwehrsystem gegen Blattläuse besitzt.

Einem Portrait stimmt er zu, dann schaut er in die Kamera, als hätte er eine Staffelei erwartet. Später, nach der Verabschiedung, geht er noch einmal an uns vorbei. Er spielt eine fremdartige Melodie auf der Panflöte und sieht uns nicht mehr an. Realitäten sind hier relativ.

ein gegner

Doch Traumwelten sind selten beständig. Der Weg zur Königsfarm führt durch Kieswüsten und Stahlwälder. Hier, nur wenige hundert Meter vor dem Refugium der Ressourcenschonung, fünf Minuten Fußweg von der Bastion der bescheidenen Lebensführung, ausgerechnet hier wird der Hochmoselübergang gebaut. Quer über das Moseltal soll eine Autobahnbrücke verlaufen – ein umstrittenes Projekt. Gutachten warnen vor unsicherem Boden, Uran und Blei könnten ins Grundwasser gelangen. Sonnemann kämpft lange gegen den Bau, aber sein

Goliath hat eine Stirn aus Stahlbeton. Friedmunts Lehmhütte wird von den Behörden geduldet. Der Eremit bleibt gelassen: „Die Natur wird den Bau aufhalten. Die Brücke wird einstürzen.“

ein denker

Bis dahin setzt er den negativen Energien das Agnihotra-Ritual entgegen. Jeden Morgen bei Sonnenaufgang verbrennt er rituell zwei Schalen Reis, um die Atmosphäre zu reinigen. Seine Mahlzeiten segnet er. Gegenstände bedeuten ihm nichts, aber er hängt am Holzhaus.

Seltene Pflanzen aus Amerika und der Mongolei anzubauen ist zu ihrer Rettung vertretbar, Gentechnik steht außer Frage. „Ländergrenzen wurden immer überschritten, Naturgesetze nicht.“ Gesät wird nicht am Dienstag, sondern wenn Jupiter und Erde mit dem Mond einen 120°-Winkel bilden. Warum? „Als Praktiker interessiert mich das nicht.“ Seine Naturreligion ist ein namenloses Gemisch von Gesetzen und Geboten. Und er folgt ihr mit der Konsequenz eines antiken Hohepriesters, eines denkenden Druiden. Wenn er etwas macht, dann macht er es richtig.

ein minimalist?

Sonnemann ist eine Berühmtheit im mittleren Moseltal, ein seltsamer Kauz, alle bezeichnen ihn als Einsiedler. Ein Fehler nahe am Etikettenschwindel: Vierzehn Jahre lang lebte er hier mit Frau und zwei Kindern. Die Tochter ist heute Game Designerin, der Sohn in der IT-Branche beschäftigt, die Frau wieder verheiratet. Nach der Trennung entsteht ein regelmäßiger Strom von Weggefährten auf Zeit. Menschen kommen in sein Paradies: „Sie wollen raus aus den Strukturen, raus aus Beton und Plastik – hier ist es einfach ganz anders.“ Im Augenblick sind sie zu dritt. Sonnemann nennt es eine Gemeinschaft. Mit Verfallsdatum. Für immer wollte niemand bleiben: „Es fehlt die Sicherheit. Ich kann niemandem 1.200 Euro im Monat bezahlen.“ Trotzdem träumt er davon, dass die nächste Generation der Farm einen neuen König stellt. Eine Altersversicherung hat und will er nicht, aber „wenn junge Leute übernehmen, was ich aufgebaut habe, und mich dafür mit dem bisschen versorgen, was ich brauche, dann ist das doch nicht zu viel verlangt?“

Das Wort „Minimalismus“ muss er aus dem Lateinischen ableiten und selbst dann bleibt es ihm fremd. Zu viel Luxus gönnt er sich. Brot essen statt Weizensuppe. Brot kaufen statt Getreide anzubauen. Er käme mit weniger aus, wenn es sein müsste. Manchmal reist er an die Luxemburger Grenze zu besonderen Kraftorten. Die Bus- und Bahntickets dorthin sind nicht lebensnotwendig und damit entbehrliche Dekadenz – „aber im Vergleich zum Mainstream fällt das wohl kaum ins Gewicht.“

Menschen besucht. Minimalismus gefunden.

Kurzes Feedback da lassen.

Ein inspirierender Beitrag! Möchten Sie mehr solcher Artikel lesen?